六曜とは?

六曜(ろくよう)とは、暦に記される暦注の一種で、日の吉凶をみるのに使われます。

六曜星の略で「六輝(ろっき)」とも言い、「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の6つを指します。基本的にはこの順番で毎日繰り返されますが、旧暦で1日にあたる日は、最初から六曜が定められています。1月・7月は「先勝」、2月・8月は「友引」、3月・9月は「先負」、4月・10月は「仏滅」、5月・11月は「大安」、6月・12月は「赤口」となっており、これらの日に別の六曜が来ることはなく、順番がリセットされることから、前月の末日と同じ六曜が続くこともあります。

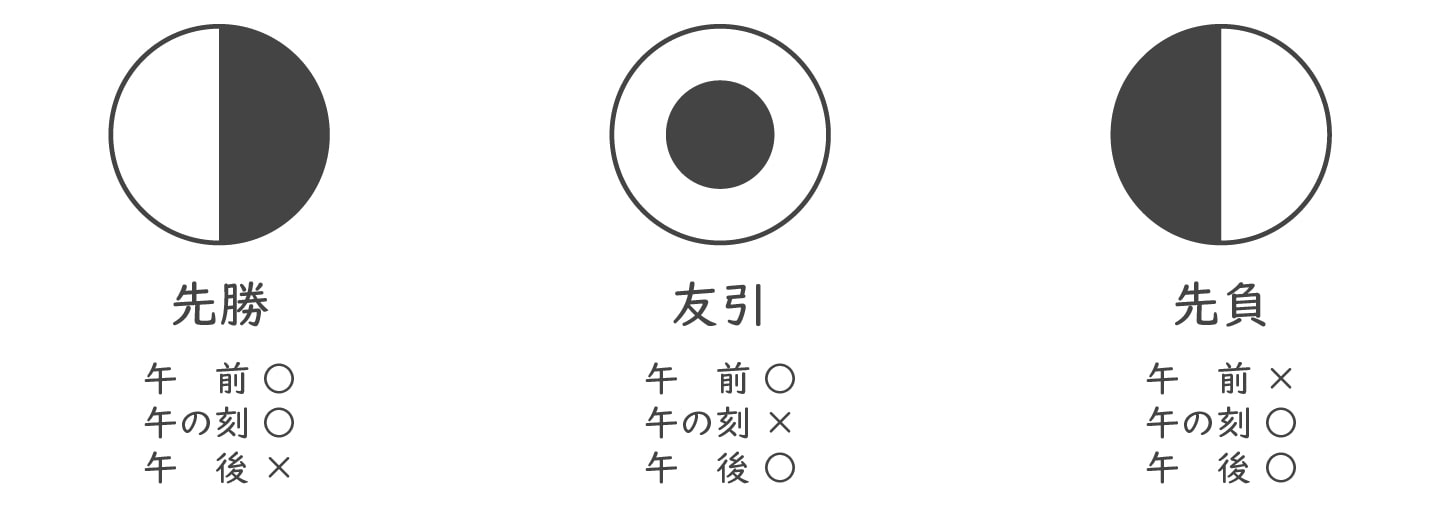

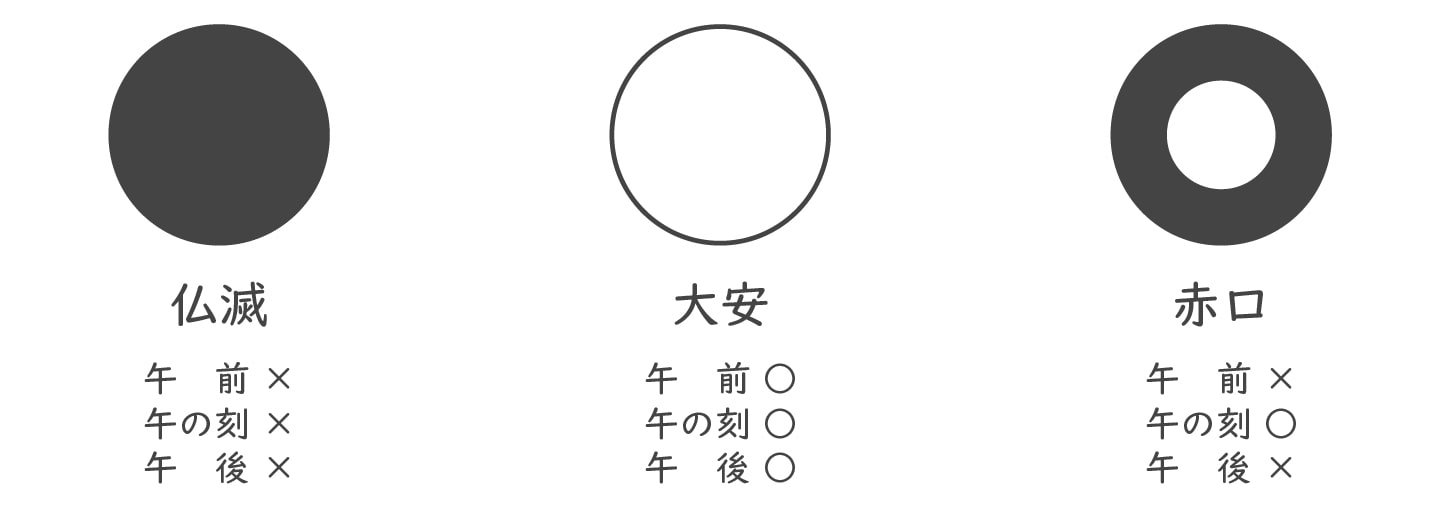

※午の刻とは11時から13時頃までのことです

六曜のそれぞれの意味

■ 先勝(せんしょう、せんかち、さきかち、さきがち)

先勝とは「先んずれば即ち勝つ(さきんずればすなわちかつ)」という意味を持ち、何事も早めに行動するのが吉とされる日です。午前中は運勢が良く、午後は凶とされています。

■ 友引(ともびき、ゆういん)

友引とは「共に引き分け」という意味から、もともとは勝負がつかない日とされていました。そこから転じて、近年では「友を引く」と捉えられるようになっています。

結婚式や入籍など“幸せのおすそ分け”という意味も兼ねて、おめでたい行事は歓迎され、大安に次いで選ばれやすい日です。一方で「亡くなった人が友を呼び寄せる」という考えもあるため、葬式を行うのは避けられる傾向にあります。午の刻(11時~13時頃)のみ凶とされますが、それ以外の時間帯は吉とされるため、時間を選んでお祝い事や結婚式などを行うケースもよく見られます。

■ 先負(せんぶ、さきまけ、せんまけ、せんぷ)

先負とは「先んずれば即ち負ける(さきんずればすなわちまける)」という意味を持ち、何事も急がず、落ち着いて行動することが良いとされる日です。午前中は凶、午後からは吉とされています。「負」という漢字が使われているため、訴訟や契約ごとは避けたほうが良いとされることもあります。慎重に過ごすことが吉につながると考えられています。

■ 仏滅(ぶつめつ)

仏滅とは、六曜の中で最も縁起が悪いとされる日です。「尊い仏をも滅ぼす」という意味を持ち、基本的には何をしても良い結果が望めないとされています。

結婚式や引っ越し、重要な勝負や取引ごとなどは避けられる傾向にあります。一方で「仏滅(物滅)=物ごとが一度リセットされて新しく始まる」と前向きに解釈し、新たなスタートを切る日として捉えるという考え方もあるようです。

■ 大安(たいあん、だいあん)

大安とは「大いに安し」という意味を持ち、六曜の中でも最も吉日とされる日です。1日を通して運勢が良く、すべてにおいて縁起の良い日とされています。

結婚式や入籍はもちろん、引っ越しや開業など、おめでたいことや新しいことを始めるのに最適な日とされ、多くの人に選ばれています。

■ 赤口(しゃっこう、しゃっく、じゃっこう、じゃっく、せきぐち)

赤口とは、仏滅と比較するとあまり悪い印象はありませんが、別名「赤舌日(しゃくぜつにち)」と呼ばれ、陰陽道の世界では赤舌神と呼ばれる鬼神が現れ、人々に災いをもたらす日とされています。また「赤」という字から連想されるように、火や刃物の取り扱いにも注意が必要とされており、結婚式などのお祝い事には不向きとされています。ただし、午の刻(11時~13時頃)にあたる時間帯のみ吉とされるため、やむを得ず何かを行う場合はこの時間帯に済ませるのが良いとされています。

六曜と行事

縁起が良いとされる順に並べると「大安・友引・先勝・先負・赤口・仏滅」となります。六曜を「迷信」と考える方も少なくありませんが、それぞれ意味があるため「結婚式は大安」「葬式は友引を避ける」といった考え方は、根強く残っています。結婚式や葬式のように多くの人が関わる行事の場合、六曜を気にする方へ配慮して決めると良いと考えられます。行事の規模、状況に応じて取り入れてみても良いかもしれません。

| 大安 | 友引 | 先勝 | 先負 | 赤口 | 仏滅 | |

| 結婚式 | ◎ | 午の刻以外 ◎ |

午前 〇 |

午後 〇 |

× | × |

| 葬儀 | 〇 | × | △ | 〇 | △ | 〇 |

| お祝いごと | ◎ | 午の刻以外 ◎ |

午前 〇 |

午後 〇 |

× | × |

| 移転・引っ越し | ◎ | 午の刻以外 ○ |

午前 〇 |

午後 〇 |

× | × |

| 行事 | ◎ | 午の刻以外 ○ |

午前 〇 |

午後 〇 |

× | × |

| 開業・開店 | ◎ | × | 午前 △ |

午後 △ |

× | × |

| 商談・契約ごと | ◎ | 午の刻以外 〇 |

午前 〇 |

午後 〇 |

× | × |

| お見舞い | 〇 | × | 午前 △ |

午後 〇 |

× | × |

■ 結婚式(◎:大安/友引 ✕:仏滅/赤口)

結婚式を挙げる日取りは、大安が最も縁起が良い日とされ、広く選ばれています。次いで人気なのが友引で「友を引き寄せる」という意味から、おめでたい行事に適した日とされています。赤口や仏滅は縁起が悪いとして避けられる傾向にありますが、近年では、結婚式場が割引サービスを実施していることがあるため、あえて赤口や仏滅を選ぶ方も増えているようです。

■ 葬義(✕:友引)

葬儀(葬式)を避けるべき六曜は、友引のみとされています。「友が冥土に引き寄せられる」という意味から、地域によっては葬祭関連業や火葬場が休業となっていることもあるようです。

先勝の翌日は友引となるため、友引の葬儀を避けたい場合は、通夜で「先勝」を避ける方が良いと言われています。

■ お祝いごと(◎:大安/友引 ✕:仏滅/赤口)

お祝いごとは大安や友引の日が良いとされています。特に大安は終日吉日で、友引は午の刻(11時~13時頃)以外の時間帯を選べば吉とされています。次に先勝(午前中)や先負(午後)は、吉とされる時間帯に行うと良いと、仏滅や赤口は縁起が悪いとされ、避けられることが多いようです。

■ 移転・引っ越し(◎:大安 ✕:仏滅/赤口)

移転や引っ越しは、大安が最も縁起が良い日とされ、選ばれることが多いようです。次に先勝(午前中)や友引(午の刻以外)も吉の時間帯に行えば良いとされています。

ただし、建築業界には「三隣亡(さんりんぼう)」と言われる凶日があり「三軒隣まで滅ぼすほどの大火を起こす」とされています。六曜で大安の日であっても、三隣亡に当たる日は引っ越しは避けた方が良いと言われています。

■ 行事(◎:大安 ✕:仏滅/赤口)

結婚式や引っ越し以外の行事においても、大安は全般的に吉日とされ、安心して予定を立てられる日とされています。仏滅や赤口は縁起が悪い日とされるため、お祝い事や重要な節目には避けた方が良いとされています。

■ 開業・開店(◎:大安 ✕:仏滅/赤口/友引)

店舗を構える場合は開店した日が開業日となりますが、ネットショップやフリーランスなど、店舗を持たない業種では任意の日を開業日として選ぶことができます。六曜では大安が最も縁起の良い日とされ、開業日として選ばれることが多いようです。仏滅や赤口は凶日とされ避けられる傾向があります。また、友引も「引き分け=勝負がつかない」日とされ、商売の始まりの日としては避けた方が無難とされているようです。

■ 商談・契約ごと(◎:大安 ✕:仏滅/赤口)

商談や契約ごとには大安が最も良い日とされ、選ばれることが多いです。仏滅や赤口は凶日とされ、重要な契約や取引には避けられる傾向があるようです。特に、赤口は「火」や「争い」との結びつきが意識されるため、トラブルを避ける意味では避けた方が無難とされているようです。

■ お見舞い(○:大安/先負 ✕:仏滅/赤口/友引)

お見舞いは、大安や先負の日が良いとされ、選ばれることが多いです。縁起の良い日や、落ち着いた運気の日に訪れることで、相手への思いやりも伝わります。仏滅や赤口は避けられるほか、友引も避けた方が無難なようです。友引は「引き分け=勝負がつかない」という意味から「病気が長引く」と考えられるからだと言われています。

縁起の良い日

■ 一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)

一粒万倍日とは「一粒の種が万倍にも増える日」という意味から、縁起が良い日とされています。小さなものが大きく育つという意味が込められており、新しいことを始めるのに最適な日です。特に種まき、仕事始め、開店などに良い日とされる一方で、お金や物を借りたりすると、後に大きく膨らみ苦労してしまうと言われています。

■ 大安(たいあん)

大安とは「大いに安し」という意味で、大安吉日とも言われています。すべてのことに吉とされ、結婚式の日取りなどによく選ばれます。カレンダーによく記載されている六曜のひとつで、もっとも馴染みのある吉日です。

■ 寅の日(とらのひ)

寅の日とは、十二支の「寅(とら)」にあたる日で、虎の体毛が金色であることから金運と関わりの深い吉日と言われています。また「虎は千里行って、千里帰る」ということわざがあるように、虎は1日のうちに千里もの距離を行きまた帰ってくると言われ「無事に帰る」と捉えて、旅立ちの日に良いとされています。宝くじの購入にも良い日とされる一方で、結婚式や葬儀には不向きとされています。

■ 巳の日(みのひ)

巳の日とは、十二支の「巳(へび)」にあたる日で、蛇は神様の使いとされます。特に白蛇は弁財天(金運や芸術をつかさどる)の使者と考えられており、宝くじの購入、銀行口座の開設、新しい財布を買うなど、お金にまつわることをするのに良い日とされています。

■ 己巳の日(つちのとみのひ)

己巳の日とは、巳の日のなかでも特に金運・財運アップに良い日と言われています。60日に一度訪れるこの日は、弁財天の縁日でもあり巳の日よりも希な日のため最強開運日とされています。弁財天を祀っている代表的な神社仏閣である日本三大弁天(江島神社、宝厳寺、厳島神社)の縁日は、この日に行われることが多いそうです。

七箇の善日

七箇の善日(ななこのぜんにち)とは、暦注下段に記載されている7つの吉日の総称です。神社参拝や祭礼、慶事などを行うのに縁起が良い日とされています。

■ 天赦日(てんしゃにち・てんしゃび)

天赦日とは「天がすべての罪を赦(ゆる)す日」という意味があり、この日は神様が天に昇り、天がすべてのものを養い育て罪を許す日と言われています。年に5〜6回しかないとても貴重な大吉日で、婚姻や新しいことを始めるのに最良の日とされています。

■ 大明日(だいみょうにち)

大明日とは「天地が開通して太陽が隅々まで明るく照らす」という意味があり、万事うまくいく吉日と言われています。他の凶日と重なっても忌む必要はなく特に引っ越し、旅行など、移動に関わることや普請に良いとされています。

■ 母倉日(ぼそうにち)

母倉日とは「母が子を育てるように天が人を慈しむ日」という意味があり、さまざまな慶事を行うのに最適な吉日と言われています。特に入籍や結婚式などの婚姻関係は大吉と言われており、引っ越し、家の新築、リフォームなどの住まいに関することなど、子どもを産み育てることへつながることを行うのに良いとされています。

■ 月徳日(つきとくにち・がっとくにち)

月徳日とは「その月の福徳が得られる日」とされ、その月の徳神が宿る日と言われています。 何を始めても良い日とされていますが、特に土に関することとの相性が良いとされています。 家に関する契約を結ぶことも良いとされ、具体的には、引っ越し、リフォーム、新築の基礎工事など土に関することが良いとされています。

■ 神吉日(かみよしにち・かみよしび)

神吉日とは「神吉(かみよし)」の名の通り、神社参拝や神事に最適な日と言われています。出現回数が多く、1年の半分以上あります。神徳を受けられる日でもあり、他の吉日と重なる日を選ぶとさらに効果的とされています。

■ 天恩日(てんおんにち・ておんび)

天恩日とは「天の恩恵を受ける日」と言われる、とても縁起の良い日です。特徴は5日連続で訪れることで、天恩日は縁起の良い“期間”とされています。入籍・結婚式などの慶事によく選ばれる一方で、葬儀などの弔事は避けた方が良いとされています。

■ 鬼宿日(きしゅくにち)

鬼宿日とは「鬼が宿にいて外に出ない日」という意味があり、この日は悪い気が鬼門(北東)に閉じ込められるため、厄よけ・魔よけに適した吉日と言われています。月に1回〜2回訪れ、特に新築祝いや開店祝いなど場所に関わるお祝いごとに良いとされている一方で、結納・結婚式・入籍などの婚姻関係は避けた方が良いとされています。

まとめ|六曜の意味と日取りについて

六曜は、大安・友引・先勝・先負・赤口・仏滅の6つから成る暦注で、日々の吉凶を判断する目安として古くから用いられてきました。結婚式や葬儀、引越し、行事の予定を立てる際に参考にされることが多く、それぞれの六曜には意味や適した時間帯があります。 現代では必ずしも六曜に従う必要はありませんが、場面や相手に配慮するうえで知っておくと役立つ知識です。